- 写真1

- 写真2

- 写真3

- 写真4

- 写真5

起源と歴史

「寺伝」によれば、黄梅寺は天文十五年(一五四六)に十三代将軍・足利義輝が創建したと言われています。一方、『門真市史』の「西嶋家譜」によれば、明応二年(一四九三)に自刃した室町幕府管領・畠山政長の次男久俊が、母と共に黄梅寺に身を寄せたと記されています。諸説あるものの、創建は十五世紀末から十六世紀初めと思われます。

また黄梅寺は、平安時代に伊勢に奉仕した斎王・荳角皇女が京へ帰る際に立ち寄ったと思われる「茨田真手御宿所跡」に位置し、付近からは平安時代と推測される土器も出土しています。

道元禅師の教え

今から約八百年前の鎌倉時代に、正伝の仏法を中国から日本に伝えた道元禅師により、曹洞宗は築かれました。教えの根幹である坐禅について道元禅師は、著『普勧坐禅儀』で〈坐禅をすること、それ自体が悟りである。〉と示しています。

「只管打坐」、ただひたすら坐ること。何かの手段ではなく、坐禅する姿そのものが仏の姿である。思惑にとらわれず物事の真の姿を見極め、正しくこころの働きを調えること。さらに坐禅だけでなく、全ての日常行為を坐禅と同じこころで勤めることの大切さを説かれています。

誕生釈迦仏立像の発見

平成十二年、五月。門真市の文化財調査の際に、本堂の厨子の中より飛鳥後期(七世紀後半)の誕生釈迦仏立像が発見されました。右手を高く上げ、膝までのスカートのような短捃を纏い、胸と手首には飾りをつけています。

国内に約三十例しかない誕生仏の中でも、このような装飾を身に付けたようなものは非常に珍しいと言われています。なぜ、この誕生仏が黄梅寺にあったのか … 斎王・荳角皇女がこの地に立ち寄られた際のものか … 蘇る歴史が、過去から学ぶ尊さを、現在に教えてくれているかのようです。

御本尊 聖観音菩薩坐像

本堂には、御本尊である聖観世音菩薩坐像が祀られています。像高は二十・六㎝、木造、玉眼、肉身部金泥塗り、衣部漆箔。目鼻立ちの整ったお顔、端正なお姿の菩薩様です。本像を納める厨子には、岡田利右衛門・茨田弥次郎の母紋により天明七年(一七八七)寄進と記されています。像の特徴や厨子の寄進時期、宝永六年の本堂焼失から推測すると、現在の御本尊は江戸時代に制作されたものと思われます。

その他、黄梅寺には禅画や禅僧の書などもあり、この地に受け継がれた禅の教えを大切に保管しています。

冬

1月13日(月)

大般若祈祷会

2月15日(土)

釈尊涅槃会

12月8日(月)

釈尊成道会

秋

9月23日(火)

秋季・彼岸施食会

夏

8月12日(火)

盂蘭盆供養会

8月13日(水)

盂蘭盆供養会

春

3月20日(木)

春季・彼岸施食会

4月8日(火)

釈尊降誕会

真手山 黄梅寺

禅曹洞宗 大本山永平寺、大本山總持寺

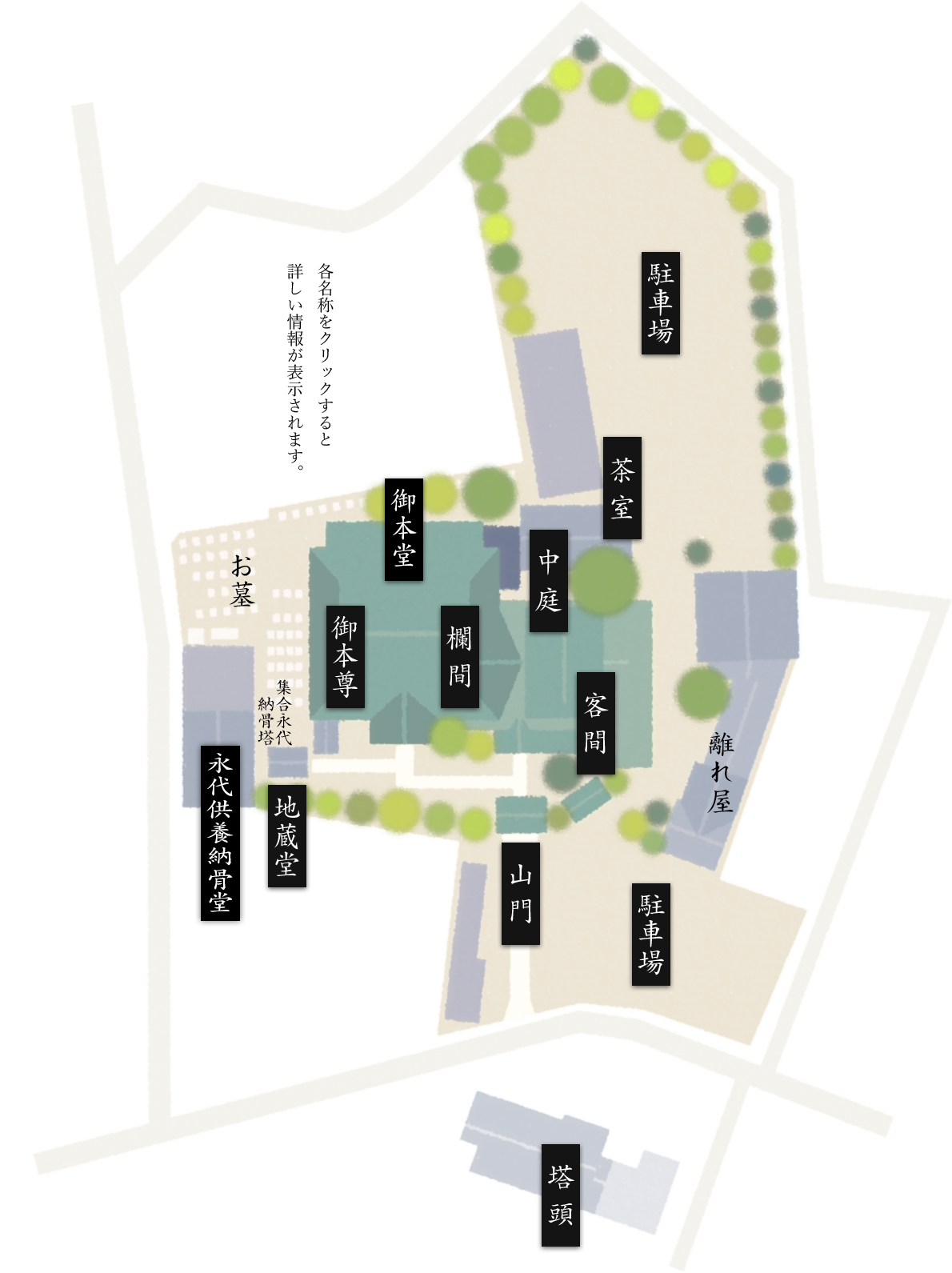

京阪電車 西三荘駅から

徒歩七分 ※改札を出てアンスリー右横の階段

地下鉄谷町線・モノレール 大日駅から

徒歩十二分 ※六番出口より

〒五七一 - 〇〇五九 大阪府門真市堂山町十一 - 三

電話 〇六 - 六九〇八 - 二八六七

ファックス 〇六 - 六九〇八 - 六七一二